写真家・松本美枝子は、2015年から日立市に関するリサーチを行いながら作品を制作している。2016年の茨城県北芸術祭では日立の地層・地質を出発点に、同地の自然と産業をテーマに、日本最古といわれる地層の上に積み重なってきた人の営為とその時間を、写真とサウンドによって観る者に追想させる空間を提示した。(*松本サイトへ)

それ以降、松本は日立市に住む人々の暮らしにも目を向けてきた。「記憶を頼りに進む」と銘打った今回のプロジェクトにおいて、松本が制作したのはあるインタビューにインスピレーションを得た映像インスタレーションである。特定の地域を深掘りし、どこかにある「何か」を探し当てるには、そこで暮らす人々の聞き取りはオーソドックスかつ有効な手法だ。今回、松本がリサーチの過程で見出した鉱脈は、一人の女性の「記憶」である。それは個人の「想起された過去」であり、その人固有の「物語」だが、同時により大きな共同体の記憶につながるものでもあった。

作品のリード文によれば、松本は「街に住む人々にインタビューしながら75年前の社会について考察」を行なった。やや漠としてはいるが、「75年前」といえば先の戦争のことだと察する人も少なくないだろう。《小さなミエコたちのはなし》は、「ミエコ」という名の老齢の女性が語った戦時下の記憶に基づく(なお、語り手と聞き手が同名なのは全くの偶然である。ただし、作中では「ミエコ」というインタビュイーの名前は明かされていない)。当時の日立は軍需産業都市で、日立製作所をはじめ軍需工場を抱えていたため、1945年6月から7月にかけて、3度の空襲と艦砲射撃により、空と海から攻撃されて多数の死傷者を出した。死者・行方不明者の数は旧多賀町も合わせると1,500人を超える。大筋では、これが客観的な「事実」、もしくは史実ということになる。ここで忘れてはならないのは、我々は災害や戦災の話題に接すると、つい数字の塊によってその被害の大小を測りがちだが、当然ながら、その出来事は具体的な名前を持つ誰か、一人一人が経験したものだということだ。そのことは、今回、マクロな歴史からみれば断片のような、個人のミクロな「語り」に触れることによって、改めて実感させられた。その「物語」は、放っておけばやがては忘却の海に沈んでいくであろう「小さなはなし」かもしれないが、他と比べるべくもない、無二の記憶に導かれたものなのである。

“海は危ない。いつ、空襲が来るか、分からないから。”

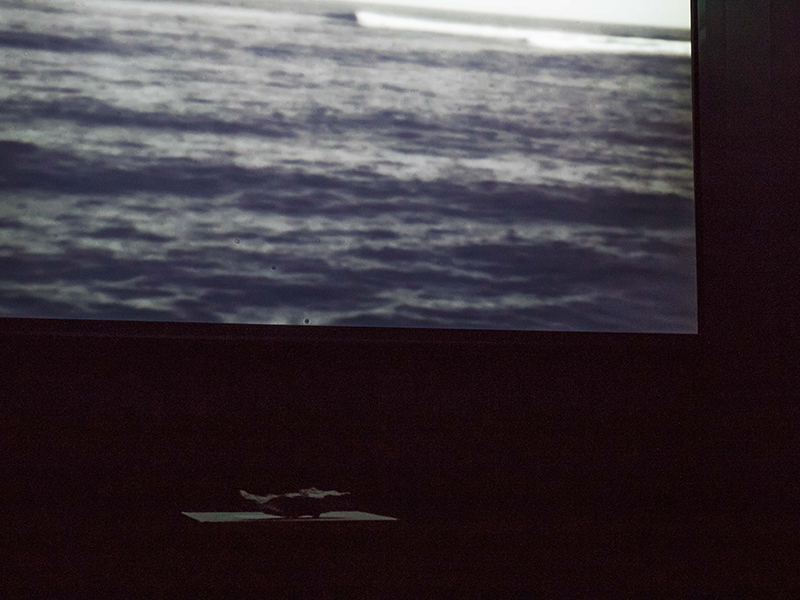

日立市視聴覚センターの地下の暗室に入ると、正面のスクリーンにはモノクロームの海が広がった。一瞬、記録映像かと思われたが、ややピントの定まらない、過去のものとも現在のものとも判断し難いそのテクスチャーは、途切れることのない波とともに、観る者の時間の感覚を揺るがす。なんとなく見知っているような、それでいてどこにも無いような海景は、ピンホールレンズで撮影された日立・河原子海岸だということを、後で松本に告げられた。

この、いつともどことも知れない海に相対した私たちは、年若い女性の「声」が紡ぐ太平洋戦争末期の日立の戦禍を、時に鑑賞者の身体を包み込むような不穏なサウンドとともに追体験する。「小学校の一年生でした。海のたもとに長屋があって、お父さんは戦争に行っていて……」と、かつての少女の身の上話として始まる「語り」は、朴訥と、自身や家族のことに触れながら、7月17日の艦砲射撃とその二日後の焼夷弾による空襲について、ゆっくりと物語る。出征した父親のこと、艦砲射撃の後に行方不明になった母親のこと、日立から親戚がいる高萩に逃げ延びたこと、一年後に病没した弟のこと……。

“ある夜、艦砲射撃がやってきて、バババババーッと、海の向こうから、大きな音がしました。ああ、これは大変なことになった。”

“焼夷弾に火がついて、バラバラバラーッと燃えている。キラキラ、花火みたい。花火よりももっと大きくて、それで、多分、みんな焼かれたんです。”

《小さなミエコたちのはなし》というタイトルからも分かるように、この作品の語り手「ミエコ」は一人ではない。戦争を生き延び、75年後にその記憶を語る「ミエコ」、そしてその「はなし」を解釈して他者と共有しようと、ナレーション、映像、サウンドによって再構築し、我々に伝達する松本美枝子である。松本が撮った日立の海は、飾らない言葉がつらなる「語り」の前に、茫洋と、しかし確かな存在感をもって広がる。感情を抑えた「声」を聴きながら黒い海景を観ていると、誰かのきわめて個人的な経験を伝える「語り」に向き合う行為は、暗い海にゆっくりと沈潜していくようなものではないか、とも思えてくる。

“海のたもとの長屋は、今では、道路になっています。だけど、爆弾の破片は、今も街の底に眠っています。お尻の傷も残っています。”

「語り」の最後、その視点は過去から現在へ移行する。しかし、「物語」は決して完結を見ない。視線を巡らすと、客席の前方に置かれた砲弾の破片が目に入る。黒い鉄の塊は、私たちを「物語」の深い海の中から「現実」に、そして「事実」に引き戻しはするものの、その禍々しさは日常への容易な回帰を妨げる。

──言語的に分節化された体験や世界は、非言語的な体験の海に浮かぶちっぽけな島にすぎない。── 野矢茂樹『語りえぬものを語る』

ある個人の経験を、当事者以外の誰かが「そのまま」理解することは不可能である。なぜなら、語られた過去は、過去「そのもの」ではないからだ。出来事や体験したことの全てを語り尽くせるはずもなく、当然ながら、語り得ないもの(こと)もある。必ずしも、語り手の記憶のままというわけでもないだろう。あるいは、不条理で理不尽な、そして決定的な出来事にまつわる記憶であればあるほど、適切に語る言葉を持ち得ないものかもしれない。《小さなミエコたちのはなし》では、作中で「お母さんは、どこに行ったのでしょうか」という問いが、75年という時を経てなおも繰り返される──まるで、彼女の時間がそこで止まってしまっているかのように。その独白を耳にする我々は、彼女のいわば未解決の喪失の痛みと、その奥に横たわっているであろう言葉では再現できない記憶や言語化できない感情の存在に、思いを巡らせずにはいられない。

そういったものをある種の切実さとともに伝えるのは、たとえばナレーターの声音や抑揚、抑制されたテンポ、間(ま)といった、さりげなく、しかし丁寧に演出や味付けがほどこされた語り口の部分である。もちろん、元の「はなし」の原型は留めているのだろうが、この「語り」には、事実とフィクションの間(はざま)を漂うような、そんな「空気」がまとわりついている。語り得ぬものを記憶の淵から召喚するのは、この「声」が孕む「空気」であり、元の「はなし」を再構成して「物語」に近付けるフィクショナルな要素である。《小さなミエコたちのはなし》が目指したのは、リアリズムに基づく過去の即物的な再現ではなく、事実とフィクションの間に「物語」という場を現前させることであり、虚実の融合の先にこそ立ち現れてくるリアリティの獲得である。そして、松本が二人目の語り手「ミエコ」として担おうとしたのは、語られた「小さなはなし」からこぼれ落ちたものや、語られ得なかったことに想像を巡らすと同時に、個人の「小さな物語」に軸足を置きながら歴史や社会といった「大きな物語」と往来するよう、鑑賞者に促す役目だったのだと思う。

時は無慈悲に流れゆき、人の前には常に忘却の海が横たわる。しかしながら、この海は、「物語」の深淵であり、語られた記憶の周囲に広がる、語られなかった過去でもある。私たちは「声」を縁(よすが)に、それを取り巻く「何か」──言語化され得ないもの──を掬い上げるべく、茫漠とした大海原に眼をこらすべきなのだ。

会期:2021年1/22(金)〜3/14(日)

(新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため、一部プログラム延期により会期変更)

場所:メゾン・ケンポクと茨城県北各地ほか

主催:茨城県北地域おこし協力隊

協力・後援:茨城県、WALL原宿

企画:松本美枝子

企画補佐:日坂奈央、メゾン・ケンポクのチーム

ー

「小さなミエコたちのはなし」 松本美枝子(写真家、美術家)

日時:1/22(金)〜3/14(日)10:00〜17:00 *月休み

場所:日立市視聴覚センター映像セミナー室(日立市幸町1-21-1 日立シビックセンター地下1階)

+ウェブ(www.storyofmieko.info)

松本は2015年から継続して、日立市をリサーチしながら作品を作ってきました。今年度は町に住む人々にインタビューしながら、75年前の社会について考察。人々の記憶からインスピレーションを受けた作品を、現実の展示空間とウェブとの双方向で展開します。最新情報は、本作の特設サイトをご覧ください。www.storyofmieko.info